解説

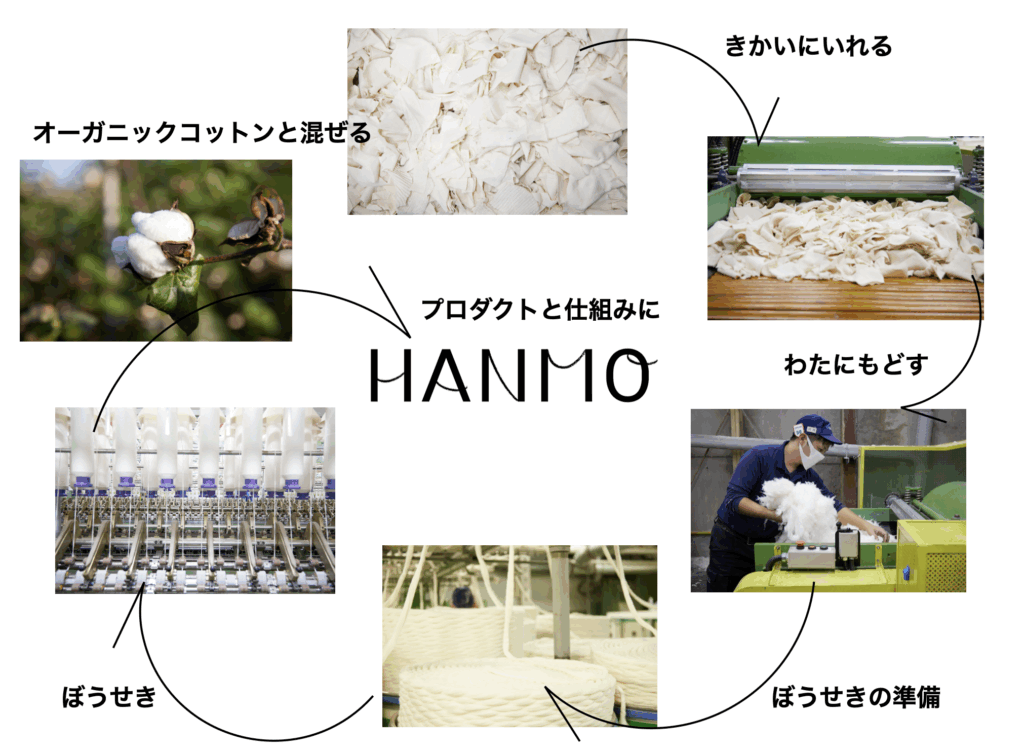

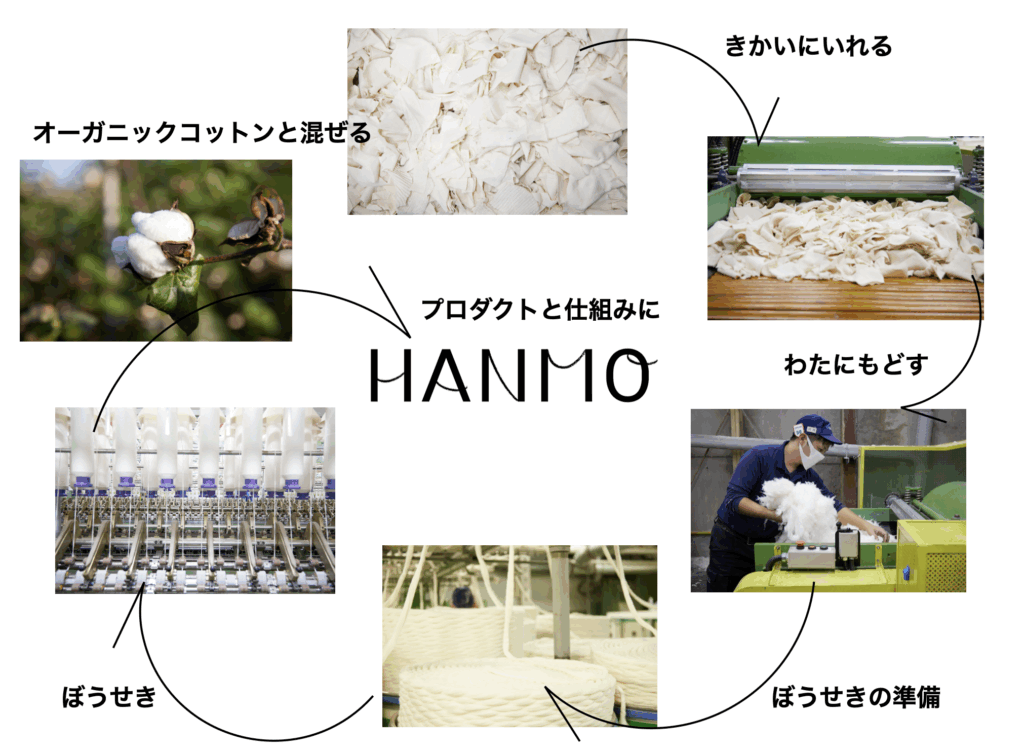

HANMOプロジェクトの仕組みは上記の通り。ハギレを綿に戻し、紡績の準備をして、紡績し、オーガニックコットンと混ぜて、服にする。

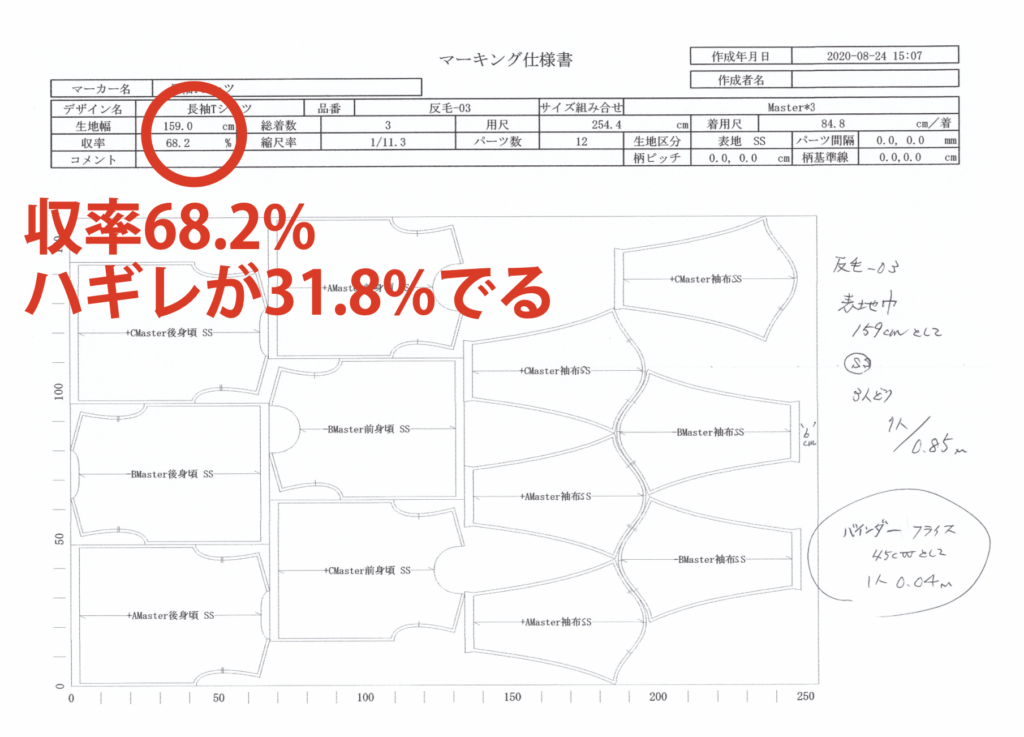

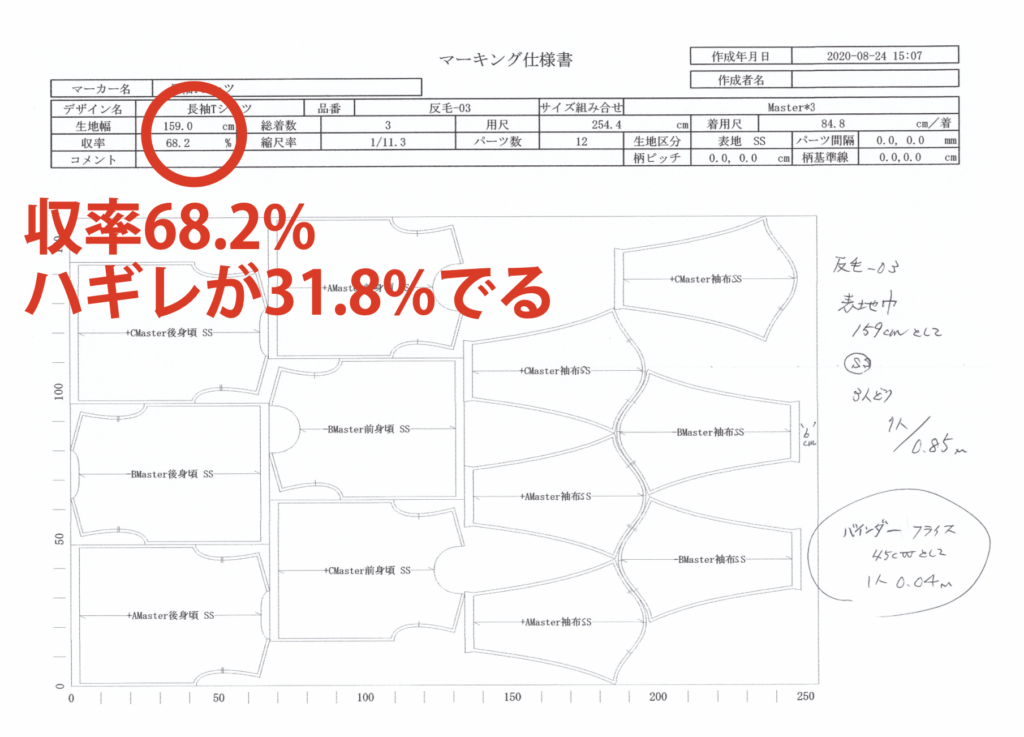

例えばある服だと、ハギレが31.8%もでる。立体裁断の服である限り、100%取れるという洋服はおそらくほぼなく、ハギレが出る。

現在手切りは少ないが、カットした布。

裁断クズがこんな感じで出る。

博報堂 ミライの事業室

ハギレで服をつくる、サーキュラーな実験

博報堂ミライの事業室のメンバーと共に「反毛(はんもう)」という技術に着目してブランドをつくってみようというプロジェクト。

反毛というのは、古着などを一度分解して、もう一度ワタにして糸に戻すという技術。毛織物が盛んな愛知県一宮周辺の尾州産地で行われている。毛70%他繊維が30%という品質表示のセーターなど見たことある人も多いと思う。それが反毛の生地である。

元々はウールをベースに開発された技術だが、近年綿(めん)でも可能になった。yohakuの渡辺さんと共に、反毛の生地をつくって、ロングティーシャツを作成してヴィジュアルまで作成しトークイベントを行った。長期的に継続的な取り組みとはならなかったが、新しい技術にチャレンジとして取り組んだプロジェクトである。

綿の反毛は、デニムなどで大手のメーカーが行いはじめた。逆に小さい事業者は、服の裁断ハギレを集めることができたとしても、それを仕分けして、工場に送って、そこでできたクズを紡績に出し、糸ができて、編みか織りにかけて、そこから服の形態を考えてリリースをして販売していく。

こういう、様々な工場を経て、物の移動もしなければならない。リサイクル・サーキュラー的な観点で良い取り組みと思ってはじめたが、再生するのは、移動も含めたカーボンフットプリント、エネルギーが多大にかかるし、人の工数もかなりかかる。そういう意味で、これを続けていくことは難しいと判断し、継続を断念した。

HANMOプロジェクトの仕組みは上記の通り。ハギレを綿に戻し、紡績の準備をして、紡績し、オーガニックコットンと混ぜて、服にする。

例えばある服だと、ハギレが31.8%もでる。立体裁断の服である限り、100%取れるという洋服はおそらくほぼなく、ハギレが出る。

現在手切りは少ないが、カットした布。

裁断クズがこんな感じで出る。